La vuelta a lo placentero

Cuando pienso en Gonzalo Díaz lo primero que viene a mi cabeza son imágenes de sus instalaciones incandescentes en grandes espacios y sus objetos ensamblados como si estuviesen soldados a fuego a modo de emblemas del arte contemporáneo. En mi imaginación Gonzalo Díaz es el MacGyver del arte chileno, capaz de resolverlo todo con un clip y un trozo de cinta adhesiva. Las luces de neón, las palabras, las herramientas, los alzaprimas y brazos mecánicos han sido el sello de su obra desde la década del ochenta: cuando dejó la pintura por el concepto, el soporte por el contexto y el pincel por la urgencia.

Sin embargo, después de cuarenta años, nos sorprende al señalar su deseo de volver a pintar y retorna a la pintura como hijo pródigo, como quien vuelve a su casa de infancia, al inicio de todo, a saldar cuentas o cerrar ciclos. Este retorno a la pintura es una vuelta a lo placentero y una oportunidad, también, para volver a ver un conjunto de obras realizadas en un período determinante de su trayectoria como artista, porque para él «la pintura es la lengua madre» y «un viaje secreto»1 y esta exposición, un homenaje a Gonzalo Díaz pintor.

La lección de pintura

Su formación como pintor comenzó antes de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile cuando tomó clases con Aldolfo Couve en 1964. Una vez dentro asistió al taller de Augusto Eguíluz. Cuando Eguíluz muere, Couve asume la cátedra de pintura. Y cuando Couve renuncia a la pintura por la literatura, Díaz continúa con su enseñanza, desde 1975 hasta el día de hoy. De Couve me gusta pensar que adquirió una consciencia temprana sobre la economía de medios. Algo parecido a lo que aprendió el joven pintor Augusto en La lección de pintura, su novela corta de 1979. Allí el protagonista utiliza, en vez de óleos, betún de zapatos para la carnación y pasta de dientes para el blanco de zinc.

La regla del tres

En la religión católica el tres es el número de la santísima trinidad. En el amor la figura del triángulo amoroso. En navegación el trazado de un lugar donde desaparecen barcos. En matemáticas, para despejar una incógnita, se necesitan tres valores. En Gonzalo Díaz son tres los principios que articulan su pintura. En 1980, acompañando la exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes de su gran tríptico titulado Los hijos de la dicha o introducción del paisaje chileno, el artista publicó un texto escrito por él, pero firmado por El Entusiasta. En este documento se define una tríada de conceptos: «el color crisis» con el que pretende manipular y afectar la experiencia del espectador, «la plomada y el nivel» que determina el formato rectangular y cartesiano de sus obras y el efecto «vidrio» para referir a las superficies lisas e impecables de una reproducción hecha a mano, pero sin huellas ni rastros de «la factura pictórica»2. A esto hay que sumar la producción en series y la tendencia a fragmentar sus obras en partes, casi siempre en tres.

El síndrome de Stendhal

Gonzalo Díaz llegó a Florencia en el invierno de 1981. Una vez instalado en su taller, abrió la maleta y extrajo de su interior una serie de imágenes que lo acompañarían, pegadas al muro con chinches, durante todo ese año. Eran unas páginas de la revista Hoy con las fotografías de los Hornos de Lonquén donde descubrieron, en 1978, restos de detenidos desaparecidos por la dictadura y la imagen de una mujer impresa sobre el color amarillo cromo de un envase de detergente en polvo marca Klenzo.

En Florencia pintó siguiendo los principios que guiaban sus obras anteriores y sometiendo a las figuras a una deformación visceral: con sombras densas, colores alarmantes, rasguños de lápices, cinta de enmascarar y brillos de esmalte. Pero en Florencia también tuvo lugar la aparición de la chica Klenzo como imagen devocional que Díaz convertirá en la santa patrona de la pintura chilena3.

Desde que el escritor francés Stendhal viajó a Florencia, la ciudad se convirtió en una experiencia estética similar a una revelación mística a través del arte. El visitante, al recorrer sus calles, iglesias y museos, se abruma por la abundancia, se intoxica de belleza, se aturde, siente fuertes palpitaciones en el corazón, vértigo en los pies y sudor en las manos producto de «los sentimientos apasionados» que despiertan en él «las bellas artes». Sensaciones similares al enamoramiento que, en el caso de Díaz, toma la forma de una imagen-mujer: una rubia de ojos azules, con vestido ajustado, escote a la vista, delantal blanco, cofia, collar de perlas, labios carmín y sonrisa coqueta. Esta fascinación dará pie a una historia sentimental o romance protagonizado por el pintor y su chica pop. Una atracción que emerge porque es ella la que más sabe de manchas y de trabajar sobre las superficies lisas dejándolas limpias y brillantes, tal como le gustaba a Diaz.

De vuelta a Chile, el artista trajo en su maleta las páginas de la revista Hoy, el envase de Klenzo con la imagen de la Madona, algunas obras nuevas, varios tarros de spray para pintar y el retorno oficial de la pintura a la escena local.

En el corazón de la pintura chilena

El 17 de julio de 1982 se inauguró la muestra Historia sentimental de la pintura chilena de Gonzalo Díaz en Galería Sur. Aquí la imagen de la Madona Klenzo fue reproducida cientos de veces a mano alzada o en plantillas, pintada o bordada, sobre tela o papel de algodón. En una sala había una Cinta sin fin, en la otra una serie de 22 láminas numeradas. Y entre medio de otros objetos y símbolos con luces de neón, colgaban cuatro paños de tela con la silueta de la chica Klenzo, intervenidos con textos de timbres y bordados con la ayuda de la artista Nury González. Estas obras colgadas de los marcos de las puertas –como ropa tendida– me recuerdan al delantal de aseo de la dueña de casa, muchas veces «paño de lágrimas» o paño de sacudir que Díaz usa como paño para limpiar sus pinceles y dejar manchas. Muchas manchas. Manchas que recomponen la pintura chilena, ahora, como una historia que gira en torno a la Madona con el propósito de elevar un icono popular al corazón «del corazón de la Pintura Chilena»4.

La otra Madona

Según confesó, en alguna ocasión, el propio artista, esa mujer rubia de aspecto europeo representaba, también, a la crítica de arte Nelly Richard, cuya belleza era capaz de parar el tránsito5. Richard dedicó el número 4 de La Separata, revista cultural que dirigía en ese momento, a la exposición de Gonzalo Díaz. En su texto titulado «Reivindicación de la sentimentalidad como discurso” reconoce en Díaz una «revitalización» crítica de la pintura que sería lo opuesto a lo que, un par de años después, denominará «la vuelta a lo placentero» por parte de artistas-pintores despolitizados6. En sus palabras, «contra la autorepresión del disfrute estético que impuso la sobredeterminación de lo político en el arte de la anti-dictadura y contra la severidad de los requisitos analíticos de la avanzada, reaparecen el goce del color y la sensualidad de la imagen«7.

Antes de guardar el pincel

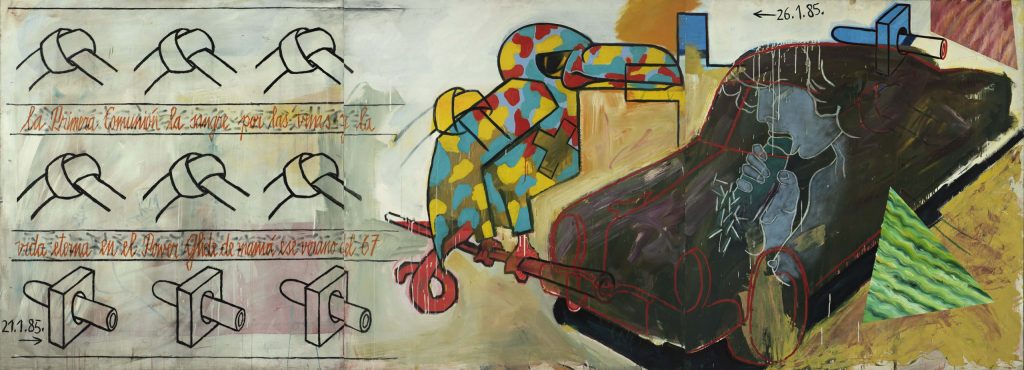

La pintura de Díaz está estructurada a partir del goce y la sensualidad. La primera comunión de 1985 es una gran pintura compuesta por tres paneles. A la izquierda, sobre instrucciones gráficas para hacer nudos, se lee la frase: «la primera comunión la sangre por las venas y la vida eterna en el Power Glide de mamá ese verano del 67». Al centro un pájaro de colores nos hace sentir como testigos incómodos. Y, a la derecha, sobre el fondo oscuro del Chevrolet de su madre, el recuerdo de su primera felación. Este cuadro fue pintado entre el 21 y el 26 de enero de 1985 y, dos días después, se exhibió en Frotándonosla, una muestra de Díaz y Jorge Tacla en Galería Visuala8.

La fidelidad del perro

Después de la felación se guarda el pincel y ese año de 1985 acaba con la exhibición de Pintura por encargo9 en la muestra Fuera de serie en Galería Sur. Se trata de su última obra antes de abandonar la pintura, una imagen que ironiza su oficio de pintor, aunque él ya no pinte. Para su realización, Díaz le pide a otro artista –un pintor de carteles de cine de apellido Solis– que lo retrate a partir de una fotografía. En su retrato Gonzalo Díaz posa como pintor: sentado frente a un atril pintando un cuadro de su primera época (Laguna Estigia de la serie Paraíso perdido,1976). A su lado hay una mesa con materiales donde se apoya una muleta y sobre sus piernas un perro faldero. Tanto el pintor como el perro miran hacia afuera del cuadro conscientes de su representación y con los ojos cargados de sentimientos. Lo que me interesa resaltar de esta obra es, precisamente, la figura del perro, utilizada a lo largo de la historia del arte como símbolo de fidelidad. En el caso de Gonzalo Díaz, quien sostiene al perro con la misma mano que sostiene el pincel, podría representar su lealtad a la pintura, a la que nunca abandonó.

- Gonzalo Díaz, Turungo. Diálogo & Archivo. Santiago: Il Posto y Metales pesados, 2023, 50. ↩︎

- Gonzalo Díaz, Tríptico de los hijos de la dicha o introducción al paisaje chileno. Santiago: autoedición, 1980. Archivo Il Posto. ↩︎

- Federico Galende, Filtraciones I. Conversaciones sobre arte en Chile. Santiago: Arcis y Cuarto propio, 2007, 156-184. ↩︎

- Frase extraída de una obra de Gonzalo Díaz. ↩︎

- Gonzalo Díaz, en: Federico Galende, Filtraciones I. Conversaciones sobre arte en Chile. Santiago: Arcis y Cuarto propio, 2007, 159. ↩︎

- Nelly Richard, “Reivindicación de la sentimentalidad como discurso”, La Separata, n° 4, 1982, s/p. ↩︎

- Nelly Richard, «la vuelta a lo placentero» (1986), Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973. Santiago: Metales pesados, 2014, 123. ↩︎

- Para un estudio más profundo sobre esta obra, ver: Justo Pastor Mellado, “Texto auxiliar para la lectura del cuadro sin título presentado por G. Díaz en Galería Visuala”, Documento mecanografiado, 1985. ↩︎

- Sobre esta obra recomiendo leer: Adriana Valdés, “Gonzalo Díaz : pintura por encargo”, en Composición de lugar: escritos sobre cultura. Santiago: Universitaria, 1996, 52-57. ↩︎