1. Deseo de revista

La Revista de Crítica Cultural (RCC) fue una publicación periódica que acogió discusiones, debates y conversaciones en torno a la estética, el arte, la filosofía y la política en Chile y el continente. Contó con un total de 36 números en un formato continuo de 24 x 35 centímetros. El primero de ellos data de mayo de 1990, mientras que el último fue impreso en diciembre de 2007. Acorde a lo expuesto por Nelly Richard, crítica cultural y directora de la publicación, este cese se debió a un agotamiento del “deseo de revista”, expresión retomada por el sincrónico cierre de Punto de vista (1978-2008), revista dirigida por la crítica argentina Beatriz Sarlo.1 Ambas publicaciones brotan a partir de un ímpetu crítico en contextos de opresión dictatorial o en su prolongación durante el período de transición democrática, también denominado postdictadura. Son deseos, entonces, colindantes por la vecindad nacional y coligados por una situación histórica.

Al indicar que fue el cese de un deseo el que explica su fin, se nos informa también que fue un deseo aquel que sostuvo la publicación. Un anhelo crítico y teórico: una sed de revista. Digo sed porque ese anhelo crítico tiene la curiosa forma de una insistencia. Digo sed, también, porque en lugar de atender al carácter necesario de un pensamiento sin cuerpo, busco incursionar en las fibras de sus necesidades. Al revisar la RCC como un conjunto y como proyecto editorial, se abre la historia de una voluntad crítica y el relato de la concreción de ese anhelo. Y si tratamos con un deseo, si es este el acercamiento con el que tanteamos los documentos de la revista, entonces nos vemos obligados a adoptar una particular práctica de la historia de las ideas. Quien quiera acercarse a la RCC no tiene más remedio que atender a un deseo, como mirón o voyerista intelectual, como fisgón de la imaginación crítica de años precedentes. Curiosa manera de atender al ejercicio teórico, cubierto de afectos, rebosante de sensibilidades.

Esta perspectiva nos permite, por cierto, atender al archivo documental sin relegarlo al silencio de los registros y los ficheros o circunscribirlo en un pasado recóndito. Que no se confunda lo expuesto a continuación con una mirada nostálgica de un pasado no vivido: volver a la RCC no nos conmina a lamentarnos, sino a examinar un momento en la historia del pensamiento cuyo testimonio físico nos obliga a atender a su gestión. Deseo es, como se dice –o como reza la fórmula lacaniana–, deseo del otro. Deseo de revista sería, quizás, un deseo intelectual aún por envidiarse, una apetencia con todo rigor académico por la idea y la práctica de un proyecto que se extiende, incluso, más allá de lo impreso. Sed de crítica y hambre de papel.

2. El caldo y la tinta

Si iniciar por el punto final de la revista inscribe retroactivamente el anhelo de un proyecto editorial, atender a su inicio nos informa sobre la coordinación de distintas fuerzas y energías para darle vida. La aparición de la RCC en la década del noventa bebe, en gran medida, del trabajo crítico desplegado durante la década de los ochenta. Además, el momento histórico en el que surge la revista es determinante para el pensamiento de izquierda y su deriva desde el final del siglo XX hacia el inicio del XXI. En Chile, este momento está marcado por el cruce que significa el periodo dictatorial, la lógica del consenso durante la transición y la constante despolitización general del medio como su efecto2. Mientras que, a nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1989 produce una desorientación y el derribo real y simbólico de lo que restaba, si acaso restaba, de energía utópica del siglo pasado. Por este motivo el temple de la época se ha leído en clave melancólica: hemos iniciado un siglo con la imaginación política agotada3. El filósofo Sergio Rojas, en un texto que trata sobre una intervención artística de Ricardo Villarroel en el río Mapocho de 1988, señala: “No poder contar la historia, no poder contar con la historia, no poder contar con la memoria, éste es precisamente nuestro malestar en la democracia”4. Se trata de un quiebre, en suma, entre política y sensibilidad5.

Ante estas circunstancias, también los modos de escritura respondieron a su manera, y en igual medida la letra sufrió el escozor del tiempo. Al respecto, Roberto Hozven advierte una forma de “impugnación de la autoridad de la cultura” evidente en la forma escritural ensayística y su cambio paulatino, que acontece durante los noventa: la autorreflexividad se volvió menos un recurso estilístico que un modo de representación de un sujeto refractado o de los distintos “estratos psicosociales” del cuerpo –si puede enunciarse así– nacional6. Nelly Richard, Tomás Moulian, Marco Antonio de la Parra, entre otras voces, dan cuenta de ese trance. A esta serie de nombres, además, es posible añadir la “obra pictórico-ensayística” de Eugenio Dittborn, como expresión plástica de la autorreflexividad que sintomatiza la escritura de la época7.

En sí misma, la RCC es un documento para acercarse a la saturación de estos años, a la convulsión de esta década. Pero el pensamiento extendido en esas páginas es también la semblanza de su gestión y de una serie de simpatías que, directa o indirectamente, continuaron su cauce en esta y otras instancias (no sólo las razones, también las fuerzas nos informan de la historia de las ideas). En este sentido, el proyecto no fue la simple erupción o un punto solo imaginable en su tiempo de aparición: las voces y los nombres, las obras y referencias, el cuerpo teórico y las inclinaciones formales tienden hilos hacia un trabajo fraguado en otro contexto. Por supuesto, intentar dar con cada detalle de ese relato aún por emprenderse desembocaría en un trabajo tan neurótico como imposible, por lo que si nos contentamos a continuación con mencionar algunos momentos, es porque ellos forman estelas para armar una figura de estos tiempos comprometidos.

El pensamiento feminista, en distintas áreas e intensidades de discusión, atraviesa la publicación. En el primer número de la RCC se publica “Mujeres entre culturas” de Adriana Valdés y en el número 3 “Feminismo y deconstrucción” de Cristina de Peretti y Jacques Derrida. En el número 21 se incluye una sección titulada “Mujeres y política” en la que escriben Kemy Oyarzún, Guadalupe Santa Cruz, Raquel Olea y Cecilia Sánchez, mientras que en la cubierta del número 35, de julio de 2007, leemos la interrogante: “¿Arte de mujeres o políticas de la diferencia?”. Para esta serie de contribuciones e interrogantes debe ser considerada la labor de La Casa de la Mujer La Morada, creada en 1983, que contribuyó a la formación de una escena crítica y el desarrollo de la teoría feminista durante la década del ochenta en Chile8. El Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana celebrado en 1987 es también un referente insoslayable al respecto9. A estos lineamientos, además, es posible añadir la discusión sobre la teoría de género y queer que acogió la revista. En el último número de la RCC, por mencionar un ejemplo claro, encontramos el dossier “Matrimonio gay y nuevos parentescos”, en el que se incluyeron textos de Judith Butler, Felipe Rivas San Martín, Karen Atala, Víctor Hugo Robles y José Luis Rodríguez Zapatero.

En la RCC también resuena el vector arte y política como clave de lectura de la historia del arte latinoamericano, cuya apuesta y formulación teórica se encuentra en escritos previos a la revista. Al respecto, es posible señalar el número 29/30, que llevó por título Arte y política. desde 1960 en Chile10. Asimismo, la publicación de Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973 de Nelly Richard en 1986 fue un referente para la escritura sobre las artes y la posterior vida de la RCC. Su publicación se enmarcó en una edición especial bilingüe del número 22 de Art & Text, revista australiana de crítica de arte en la que trabajaba el artista chileno-australiano Juan Dávila. Verónica Tello y Sebastián Valenzuela-Valdivia han realizado un detenido e inédito estudio historiográfico en torno a los vínculos y la simultaneidad de la producción artística entre Australia y Chile (o los diálogos, tenues, entre Sur-Sur), a partir del trabajo de este artista desde 1981 en Art & Text. Juan Dávila y Paul Taylor, editor y fundador del sello, junto al editor Paul Foos que también se integró a la revista, produjeron más de una docena de proyectos con artistas chilenos11. Estos precedentes son insoslayables para comprender el inicio de la RCC. Por un lado, Juan Dávila participó desde el comienzo en esta revista y otorgó el aporte económico inicial para la publicación12. Por otro lado, en Márgenes e Instituciones Nelly Richard analiza las prácticas artísticas de la denominada Escena de Avanzada durante el período de opresión dictatorial, cuyos núcleos de reflexión fueron recogidos en la revista y, hasta el día de hoy, resultan una matriz crítica insoslayable. Por estos y otros motivos la RCC ha sido caracterizada como una revista que sitúa, recupera y piensa los “propósitos, propuestas y estrategias” de la Escena de Avanzada13.

Es posible establecer, esquemáticamente, que si en la década del noventa es la interlocución con la Avanzada la que permite comprender los posicionamientos y lineamientos de la RCC, desde el 2000, el vínculo con la Universidad ARCIS es el que adquiere preponderancia. En esta institución Nelly Richard dirigió el Diplomado en Crítica Cultural entre 1997 y el 2000 y, posteriormente, el Magíster en Estudios Culturales. Aún no se escribe (que yo sepa) una metodología de investigación sobre la gratitud, pero si como lectores dejamos de omitir los agradecimientos de los libros y nos abocamos a seguir su pista podremos acaso armar una parte importante de la genealogía de las ideas. Estas huellas, a su vez, nos permiten comprender con mayor exactitud las redes que se arman y desarman en la historia del pensamiento. En los agradecimientos de Residuos y metáforas, libro de 1998, Nelly Richard escribe:

Aquí en Chile, el Seminario de Crítica Cultural de la Universidad Arcis ha creado un entorno más que propicio para discutir extensamente los temas que atraviesan este libro: agradezco al grupo en general y a Sergio Villalobos en particular la calidad de sus aportes. Y les doy finalmente las gracias a quienes se cruzan más regularmente con mi proyecto de trabajo crítico (Revista de Crítica Cultural incluida), acompañándolo con su amistad e interlocución: a Diamela Eltit por la cercanía de muchos años de historias compartidas; a Carlos Pérez V. y Willy Thayer por su exigente diálogo en torno a crítica, política y escritura14.

Más allá de estas políticas de la amistad y el agradecimiento, es menester recordar, aunque sea brevemente, lo que significó la Universidad ARCIS. Se trató, sin lugar a dudas, de un proyecto inédito, viable, en su momento, como un espacio en el que el pensamiento crítico de izquierda tuvo cabida y que, como institución, discrepó de los métodos y estándares neoliberales de las universidades de su tiempo y el nuestro. El dramático cierre de esa institución no solo resta como lo que pudo haber sido; también repercute en el ánimo de los días que transcurren y en la manera en la que la universidad y el trabajo intelectual es pensado y pensable. Si es posible traducir lo anterior en una tarea que nos compete, unido al propósito de este texto: debemos pensar en el cese de ese deseo de revista y en el cese abrupto, también, de un deseo de universidad.

Ahora bien, y sin pasar por alto los vínculos expuestos, en el número 8 nos encontramos con un texto editorial que profesa la posición de la revista: “es una revista independiente, sin patrocinio institucional ni académico. Son sus avisadores y suscriptores los que la hacen posible”15. Así, la RCC buscó, ante todo, mantenerse como un proyecto sin directrices institucionales, subsistiendo gracias a avisadores y suscriptores y otras fuentes de financiamiento externas durante el paso del tiempo16. El aporte económico inicial, tal como ya se mencionó, lo otorgó Juan Domingo Dávila, quien también participó en el consejo editorial y, luego, en el consejo consultivo hasta la publicación de noviembre de 2004. Otro colaborador fue la Editorial fundada por Marisol Vera Cuarto Propio, cuyo nombre se encuentra ya en los anuncios de la RCC y se torna especialmente visible entre los ejemplares 20 y 25, números en los que colabora con la publicación de la revista. También se contó con el apoyo externo de la Fundación Rockefeller y la Fundación Prince Claus, así como del Fondo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (específicamente, para los números 25 y 26, publicados en 2002) y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (para la publicación del número 29/30). Entre otras decisiones, la independencia de la RCC con respecto a lineamientos institucionales también fue posible porque no se trató en ningún momento de una revista indexada, por lo que la inclusión de los textos en sus páginas no contribuía al rédito académico que otorga un artículo publicado en una revista arbitrada.

Espero que sea evidente, a partir de lo hasta aquí expuesto, que el lecho de ese deseo de revista es rastreable en las propias páginas de la publicación. En breve: un proyecto editorial de estas características no podría tener lugar sin aquello que denominamos gestión. Pero la gestión de la revista no solo se traduce en la búsqueda de fondos para la concreción de las impresiones, sino que estriba en la confianza gestada con distintos interlocutores. Por este mismo motivo, la vida de la revista no podría tener sitio sin aquellos que forjaron el cauce de ese deseo. Un lugar especial en esta historia tienen Ana María Saavedra y Luis Alarcón, quienes estuvieron a cargo de la distribución, el avisaje y la suscripción de la RCC. Ana María Saavedra llegó desde Concepción a fines de los ochenta para estudiar un magíster. Es en 1993, según ella me indica en una conversación, que Nelly Richard la invita a formar parte del proyecto17. Desde esa fecha, y hasta el cierre de la revista, estarán encargados, junto a Luis Alarcón, de esas y otras labores –como la edición, en momentos específicos– en la revista.

Un último dato que añadir en esta sección: de cada número de la RCC, se imprimían 1000 ejemplares. Estos eran distribuidos dentro y fuera de Chile, tanto en departamentos de estudios universitarios latinoamericanos y norteamericanos como en países europeos. Los ejemplares de la revista también se ofrecían en algunos quioscos dentro del país. “Todo era hecho con bolsos. Todo bien artesanal, doméstico y familiar”, indica Ana María Saavedra. Ana María y Luis Alarcón recuerdan especialmente cuando se compró una cantidad considerable de números por una licitación desde el Ministerio de Educación18.

3. (…) de crítica cultural

En un escrito que interpela la falta de espacios para la crítica, Pablo Oyarzún sostiene que la pregunta misma por esa falta no puede ser abordada sin preguntar, asimismo, por la característica de ese espacio en cuestión. Si la carencia de un lugar para la crítica se vuelve evidente, es menester también consultar por aquel lugar en el que la crítica debería tener lugar. De esta manera, Oyarzún transmuta lo que podría aparecer como queja en incógnita (y, por lo tanto, nos mueve también desde la demanda al deseo). No se apunta a los atributos de un espacio para una correcta difusión, circulación o distribución de ideas, sino que el asunto recae en el espacio mismo requerido por la crítica. Su distancia para pensar, su respiración para ejercitarse:

El espacio crítico, que tiene su dimensión peculiar en la distancia es, ante todo, precisamente esta distancia, es espacio como distancia. De ahí que en buenas cuentas, es el propio discurso el que debe abrir su espacio de inscripción, producir – esto es, reclamar– sus propias condiciones de existencia.20

El diagnóstico de una falta de espacios para la crítica no puede pensarse sin atender a la intempestiva interrogante que supone el carácter de la crítica. No se puede consultar por un espacio para la crítica sin incurrir en la pregunta respecto a la posición en que tendrá y tiene lugar. A esta conjetura es posible cruzar el momento histórico ya anunciado del inicio de la RCC. Según señala Alberto Moreiras, el pensamiento en la postdictadura es “un pensamiento del duelo en trance de constituirse como tal”, por lo que no se trata solo de un “pensamiento de duelo, sino también [de] duelo del pensamiento”21. Como vimos, ese trance del pensamiento durante la transición es lo que la RCC conminó a pensar y el momento en el que cual se sitúa para pensar; asimismo, como revista y en tanto sitúa una zona para la discusión de ideas y la incursión en los debates, conlleva en sí la cicatriz inquietante del sitio que habita la crítica.

El título de la revista lo indica: se trata de crítica cultural. Los textos que encontramos en ella tienen distintas perspectivas y los autores que los firman provienen de diversas disciplinas, aun de variados lugares geográficos. ¿Qué sostiene la reunión de tales materiales heterogéneos en la rúbrica de crítica cultural? Volvamos a aquella inscripción que se encuentra en el número 8 de la revista, anteriormente citada. En ese apartado, leemos: “es una revista interdisciplinaria que cruza la literatura, el arte, la filosofía, las ciencias sociales, el feminismo, la política, etc. para analizar y discutir los grandes temas de la sociedad y de la cultura hoy”22. En principio, entonces, lo que caracteriza a esta revista de crítica cultural es el pensamiento sobre la sociedad y la cultura “hoy” y la diversidad de campos que convergen para ese propósito (hasta llegar al hastío del “etc.”). A la discusión y el análisis de lo actual o, si podemos plantearlo en estos términos, a una ontología del presente, se suman fuerzas misceláneas, distintas perspectivas teóricas y variados prados disciplinares. La pregunta por la crítica es inquietante, pero no menos inquieta es su práctica.

Una manera de comprender las implicancias de la crítica cultural es ponderar su posición con respecto al auge de los estudios culturales e intentar responder la pertinente pregunta de si la variación entre uno y otro término corresponde tan solo a un cambio de etiqueta o a una diferencia entre prácticas. En el caso de la RCC, debe considerarse entonces la prestidigitación del nombre de los estudios culturales por la noción de crítica cultural. Según Paz López, este cambio no responde a una disputa meramente nominalista, sino que sostiene una decisión política23. Y es que no solo los estudios culturales han tratado sobre temas polémicos, sino que también los propios estudios culturales corresponden a un objeto litigioso. En el año 2010, Néstor García Canclini afirmaba: “La duda crónica sobre qué son los Estudios Culturales es una pregunta para diccionarios”24. Esa duda sería el estado actual para aquella levadura disciplinar, fermentada en departamentos de estudios culturales y proliferada en entradas de diccionarios para lo que en algún momento intentó ser un saber huidizo. Las discusiones sobre una acabada definición, sin embargo, no han sido tan beneficiosas en sus propósitos como sí lo han sido sus propias experiencias. Nelly Richard ha enfatizado cómo, en sí misma, la discusión en torno a los estudios culturales ha sido productiva como factor crítico: “Algunas de las disputas en torno a los Estudios Culturales en América Latina han resultado, en sus intersecciones y bifurcaciones críticas, más interesantes que el relevamiento canónico de sus definiciones de contenidos obsesionadas con la estandarización académica”25.

Una vía de acceso a los estudios culturales sería su indagación genealógica, desde sus inicios disciplinares en la década del sesenta en Inglaterra,con los nombres de Richard Hoggart y Stuart Hall en Birmingham y Raymond Williams en Cambridge, hasta su aparcamiento en Estados Unidos. Pero también es posible atender a una cierta forma de hacer política, o una mirada de ese quehacer político, impulsada por el movimiento estudiantil del siglo pasado, con los casos sesentayochescos alrededor del globo. En este sentido, los estudios culturales serían tanto recipientes como conductores de una “política cultural a nivel de la vida cotidiana”, mediante el diálogo establecido entre la filosofía y la actualidad política. A causa de esta perspectiva, un pensador y académico como Bruno Bosteels llegó a afirmar que: “muchos de los que trabajamos hoy en los estudios culturales somos efectivamente los herederos colectivos del 68”26. Esa preocupación por la circunstancia histórica integraría el saber y la tradición de los estudios culturales.

En una conferencia dictada en 1997, y publicada en el quinceavo número de la RCC, Beatriz Sarlo subraya el cambio de paradigma de lectura y recepción de pensadores para comprender la condición de los estudios culturales. De esta manera, a los nombres ya mencionados de la órbita anglosajona, se debería sumar la firma de Walter Benjamin, “que dejó de leerse como crítico y pensador para convertirse en inocente antecesor de estudios académicos sobre culturas urbanas”, según Sarlo27. Al considerar la mutación en la simpatía de la comunidad de lectores no se deben obviar, además, los factores geopolíticos que influyen en tales variaciones. Esta disposición entre fuerzas y poderes disímiles es evidente en la circulación de escrituras críticas, dado que también traza un horizonte de expectativas sobre lo que quiere y puede enunciar un sujeto desde su geografía, su género u otra determinante. Beatriz Sarlo afirmará hacia el cierre de su conferencia: “Todo parece indicar que los latinoamericanos debemos producir objetos adecuados al análisis cultural, mientras que Otros (básicamente los europeos) tienen el derecho de producir objetos adecuados a la crítica de arte”28. En lugar de desoír a la máxima de exportaciones e importaciones culturales, esta constante será retomada por la crítica cultural, como una reflexión situada sobre la lengua, o una situación para el pensamiento. Como una comprensión del lugar de enunciación que demarque, además y en sí misma, una posición, un espacio para la crítica y para pensar la crítica.

A la complicidad entre la RCC y Punto de vista, previamente sugerida, se debe sumar también el nombre de Marta Lamas como directora de la revista Debate feminista, fundada en 1990 en México. En los tres casos se trata de publicaciones periódicas asociadas a un nombre, ya sea en sus interlocuciones o en el ímpetu del proyecto editorial. En el caso de la RCC, la asociación con el nombre de Nelly Richard es clara en tanto la noción de crítica cultural abraza su propio trabajo y proyecto intelectual. En 1998, esta autora publica Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición), libro que no solo por su título nos da pistas sobre el término en cuestión, sino que también desarrolla cuál sería esa particularidad de la crítica cultural. Por un lado, el texto señala que se establece un “diálogo vivo con el contexto y sus producciones en curso; en las microtexturas de prácticas locales y contingentes y en la heterogeneidad social de su dinámica de signos que se abren a las formulaciones inconclusas de lo nuevo”; por otro lado, Richard también establecerá que no se trata simplemente de “criticar el diseño del presente” con moldes preestablecidos que se extraen de ese mismo presente, con una mera inversión de significados que trabajan en el mismo tablero29. Con precisión, Federico Galende planteó que esa comprensión de la actualidad que persigue el discurso crítico corre el riesgo de ser “la metáfora oficial de un inerte realismo de época”30. Un espíritu epocal que a fuerza de paquetes categoriales obstruye la singularidad de lo otro. ¿Qué es, entonces, lo que diferencia a la crítica cultural? En su lugar, continúa Richard, ella explora “las diagonales que miran hacia las zonas menos regulares y concertadas –más desconcertantes – del entorno”31. Es, la crítica cultural, una visión en diagonal, una anamorfosis que requiere la contorsión de la mirada para distinguir distorsiones y anomalías.

A la tentativa de leer el presente sin sucumbir ante su lógica, o a la diferenciación de los sentidos sin comulgar con el sentido común, Nelly Richard también ha sumado el carácter feminista o, mejor dicho, el modelo que otorga la crítica feminista, a la crítica cultural32. Esta es una relación que ya hemos expuesto aun en los inicios de la energía crítica que recoge la revista. Un ejemplo claro de este modelo que otorga la crítica feminista es su proximidad con el análisis del discurso. Una definición amplia de discurso, en efecto, recoge tramas no sólo de signos lingüísticos, sino también de sistemas semióticos en general y, al atender a estas formaciones, hace posible la comprensión de relaciones de poder y del uso, la continuidad y la repercusión de violencias sistemáticas, así como también su denuncia en formas fácticas y simbólicas.

La portada del primer número de la RCC emplea la fotografía de “el viajero de la libertad” de Mathias Rust, piloto alemán que, en 1987, a los 19 años, vuela hasta Moscú, eludiendo la defensa aérea soviética. Esta imagen que forma parte de la obra vídeo de Lotty Rosenfeld, como varias voces han señalado ya, es el referente visual que marca el despuntar de la publicación mediante el “trastocamiento de fronteras” que sondea la crítica cultural33. Un brevísimo texto editorial así lo consigna:

Esta imagen de un trabajo de arte que convierte las mutaciones ideológicas y los cambios políticos (Chile, Alemania, Unión Soviética) en material a editar mediante junturas y cruzamientos de citas en tránsito; esta imagen de un trabajo de arte invierte líneas divisorias y rayas separativas, le imprime a este primer número la marca inquieta de su referencia o trastocamientos de fronteras e identidades sociales, culturales y nacionales.34

La sensibilidad de la imagen del viajero, entonces, comparece ante el peso histórico de una transformación internacional, así como también en las repercusiones propias del tránsito político local y los naufragios del sentido producto de la violencia. Es alegoría, a su vez, de la semantización del franqueo de fronteras disciplinares por parte de la crítica cultural, y también comparte esa ruta de las voces internacionales congregadas. En un texto de 2001, Nelly Richard retoma estas articulaciones fronterizas para otorgar un claro en el bosque de descripciones y definiciones disponibles para la crítica cultural:

A mitad de camino entre los estudios culturales, la filosofía de la deconstrucción, la teoría crítica y el neoensayismo, la crítica cultural se desliza entre disciplina y disciplina mediante una práctica fronteriza de la escritura que analiza las articulaciones de poder de lo social y de lo cultural, pero sin dejar de lado las complejas refracciones simbólico-culturales de la estética.35

Fig. 5 y 6. Portada y editorial de Revista de Crítica Cultural N° 1, mayo de 1990

El interregno, la frontera o el margen. La zona intermedia como topología para la crítica nos permite comprender su modalidad de escritura, aun para saborear sus pulsiones estilísticas. Esta imagen, por cierto, se encuentra íntimamente ligada al trabajo de Nelly Richard. En la abertura editorial del número 14 de la revista Papel máquina, dedicado al pensamiento de Richard, Alejandra Castillo volverá precisamente sobre estos tópicos y el carácter minoritario y elusivo de la crítica36. En este sentido, explicar la noción de crítica cultural que proyecta la RCC a partir de estos términos, nos informa más sobre la orientación del proyecto editorial que sobre la dirección o perspectiva de cada texto incluido en la revista. Resulta más una interpretación controvertible sobre el trabajo crítico que un manual de uso.

La condición huidiza y escurridiza de la crítica cultural es también el lugar al que se han dirigido las críticas, llevadas adelante por nombres como los de Hernán Vidal o Ana del Sarto37. En general, se ha acusado una aceptación rampante del posmodernismo y sus lógicas, en tanto el discurso teórico, a secas y en general como significante aglutinador, sería también un síntoma del espíritu de la época, tal como ha expuesto críticamente en su momento Frederic Jameson. Mucho más sutil y desafiante es la consideración sobre el análisis de la temporalidad, o las exigencias de una ontología del presente que el propio Jameson apunta con respecto a un análisis cultural. En esta línea, el autor advierte que “la propia palabra cultura presenta un peligro, en la medida en que presupone cierto espacio separado y semiautónomo en la totalidad social que puede examinarse en sí mismo para reconectarlo luego de algún modo con otros espacios”38. Esta provocación respecto a lo que implica y no implica un análisis cultural, creo, es insoslayable respecto a qué se comprenderá también con crítica cultural y cuál ha sido su trayecto en la historia reciente.

4. La visualidad en las yemas, esa piel de la revista

Un deseo es también una porfía, una insistencia. Las fuerzas colectivas que la RCC convocó no solo se tradujeron en creaciones textuales, sino también en intervenciones de artistas. Ya sea en el diseño de un número, ya sea en la inclusión de una obra, la visualidad no solo fue abordada como tema de estudio o motivo crítico por las entradas de lectura que ocuparon las páginas de la publicación; también tuvo lugar en la reflexión de las imágenes en las propias imágenes. Así, en lugar de ocupar un lugar ilustrativo o decorativo, estas se posicionaron en ese conato teórico y crítico que perseguía el proyecto. Por supuesto, si su fin último no fue embellecer, esto explica también la opacidad y el peso visual con el que nos encontramos al abrir algunos números de la revista. Al respecto, es posible mencionar al menos tres formas en las que se hace evidente el vínculo propuesto: primero, en la visualización de los primeros números de la revista, realizada por artistas invitados; luego, en la celebración del décimo aniversario de la revista; y, finalmente, en la intervención específica de artistas para ciertos números. No realizaré una exposición pormenorizada, sino que me detendré en algunos de estos momentos.

El número 31 de la RCC llevó por título “La crítica. Revistas literarias, académicas y culturales”. En este ejemplar se encuentra un texto de Miguel Dalmaroni que subraya la visualidad de la RCC y “los estrechos vínculos que (…) mantiene con el ‘arte’, por un lado como eje de su discurso, [y] por otro como inclusión, tanto en su realización gráfica como en el grupo que gestiona el proyecto, del trabajo de escritores y artistas plásticos”39. Esto demuestra la conciencia que se tenía ya, durante la vida del proyecto, sobre este trabajo entre letras e imágenes. Por cierto, en el contexto chileno, la solidaridad entre texto imagen tiene precedentes en publicaciones impresas (ejemplar al respecto es la revista CAL)40. Sin embargo, la singularidad de la RCC radica en la duración del proyecto, así como en la amplitud del grupo de artistas que participaron de alguna forma u otra en la revista.

El diseño gráfico de la RCC estuvo a cargo de Carlos Altamirano en los primeros números, luego de Guillermo Feuerhake, José Errázuriz y, en los últimos números, de Rosa Espino. Por otro lado, en los primeros años de la revista, se contó con visualizadores o artistas invitados que aportaron con imágenes y con la idea visual de ciertos números (Eugenio Dittborn, Arturo Duclos, Carlos Altamirano y Gonzalo Diaz se encuentran entre ellos). Podemos realizar una breve panorámica de estas intervenciones, solo con el propósito de dimensionar las operaciones involucradas. Por ejemplo, en el retiro frontal del número 2 de la RCC, en el que colaboró Eugenio Dittborn, el artista escribe como antesala: “es preciso señalar que la visualidad que en esta revista puebla invariablemente el borde de sus páginas, ha sido diseñada para ser travesía ornamental, campo de injertos y cripta mestiza”41. El recurso de la marginalia, o la grafía en los bordes de las páginas, se convierte así en una operación artística que resulta afín a la reflexión de los quinientos años del denominado “descubrimiento de América” que convoca ese número de la RCC.

Otro caso es el del número 3, donde Arturo Duclos trabaja iconográficamente el Árbol de la Vida con diversos elementos, como si de un esoterismo aleatorio dado desde una imagen hacia otras imágenes se tratara. Carlos Altamirano, por su parte, emplea ambos retiros de la revista en el número 4 para incluir un texto sobre los “íconos domésticos”, sus “destellos de sentido opacos” y su falta consustancial de una épica. En el número 5, Gonzalo Díaz aprovecha ambos retiros para la inclusión de una pieza que reflexiona, a su vez, en los paralelismos. En este caso, dos fotografías tomadas en 1920 se encuentran en ambos extremos de la revista, separados por el cuerpo general de textos que forman el número. Una imagen es la de un Selk’ nam y otra la de “una joven de la sociedad santiaguina”. Según leemos en el texto que escribe Díaz, en la proximidad de ambas figuras se revela “el extraño paralelismo de sus vidas”.

Figs. 8 y 9. Intervenciones de Gonzalo Díaz en Revista de Crítica Cultural N° 5, julio de 1992.

Lo expuesto nos da una pista para indagar en los lugares de exhibición y circulación de obras no tan profusamente atendidos. No de circulación de imágenes de obras, sino que de obras que son pensadas y piensan en el soporte mismo en el que se encuentran. Entre textos y páginas, entre portadas y retiros. Ahí donde se ha hablado del arte por fuera del espacio del museo o los marcos convencionales, podemos encontrar obras también dando cuerpo o formando parte del tegumento de una revista. Podríamos decir que en algunos casos se trata de imágenes pensativas –tal como Jacques Rancière ha expuesto–, imágenes que reflexionan sobre su propio medio con sus propios medios.42

La publicación del número 10 de la RCC, en mayo de 1995, es otro caso que invita a pensar en el lugar que ocupa la visualidad en esta revista. Para esta ocasión se invitó a seis artistas (Arturo Duclos, Lotty Rosenfeld, Carlos Altamirano, Gonzalo Díaz, Paz Errázuriz y Juan Dávila) a participar en una exposición colectiva titulada ¿Dónde los restos? ¿En qué zona los desperdicios? en la Galería Gabriela Mistral. Las distintas obras presentadas en esta muestra, que reflexionaban sobre la pérdida, el excedente, los espacios abiertos y las fronteras, también formaron parte de la visualización del número diez de la RCC. Más aún: cada uno de los artistas invitados participó en esta edición de la revista con una obra inédita y cada obra portó el mismo título. A su vez, la publicación de este número contó con textos que reflexionaron sobre el mismo asunto de la exhibición. En páginas aledañas a las imágenes se encuentran inscripciones de Federico Galende, Diamela Eltit, Francisco Olea, Hernán Velázquez, Eugenia Brito, Teresa Bustos, Willy Thayer, Pablo Oyarzún, Olga Grau, Marcelo Mellado y Francisco Brugnoli43.

Figs. 10 y 11. Intervenciones de Juan Domingo Dávila en Revista de Crítica Cultural N° 10, mayo de 1995, pp. 51 y 53.

Figs. 12 y 13. Intervenciones de Lotty Rosenfeld en Revista de Crítica Cultural N° 10, mayo de 1995, pp. 27 y 29.

Figs. 14 y 15. Intervenciones de Paz Errázuriz en Revista de Crítica Cultural N° 10, mayo de 1995, pp. 45 y 47.

Este evento evidencia el trabajo realizado por artistas en colaboración con la RCC. Además, el número en sí mismo es emblemático del conato teórico entre la visualidad y la escritura, una paridad reflexiva en la diversidad de modos y perspectivas sobre un mismo problema pensado y sensibilizado por artistas, literatos, críticos y ensayistas. Por supuesto, la pregunta “¿Dónde los restos?” evoca la violencia política del periodo dictatorial y su prolongación durante la posdictadura bajo la forma de la desaparición forzada y su continuidad en el silencio cómplice. Así, pues, la interrogante resuena en su tiempo y aún en el nuestro. Entre las distintas voces y miradas estas figuras son recuperadas y pensadas, incluso exigidas.

También existen otros acercamientos que, así como la imagen del viajero de la libertad en la obra-vídeo de Loty Rosenfeld, piensan el estatuto mismo de la crítica a partir de las preguntas de la exposición. Federico Galende, por ejemplo, reflexiona en torno a los restos, los excesos y los desperdicios como elemento crítico primario: “la crítica oye el susurro arcaico de las conciencias que se rehúsan a ser deportadas a un mundo sin legajos, o a cumplir su misión entre las toscas redes de las regularidades sociales”44. Ante todo, el resto es aquello que la crítica saborea en el tiempo del presente, contraria a la pantalla lisa de lo dado o el dato cultural aparentemente codificado. En este sentido, la crítica registra la rugosidad de su presente, en donde se encuentra por refracción el momento crítico, aquello que la ideología imperante pretendería suprimir como su exceso. Continúa Galende: “Molestan los restos, si, acaso porque estos son la cosa en su estado de mayor crispación, conmoción latente que acecha con irrefrenables balbuceos y burladas esfumaturas”45.

Además de los casos expuestos, existen intervenciones singulares de artistas en ciertos números de la RCC que vale la pena mencionar. En particular, me gustaría volver sobre una imagen que Nury González introduce en el decimotercer número de la publicación, dado que revela ejemplarmente el asunto que nos compete. Se trata de una obra que no solo interviene la revista, sino que reflexiona sobre su soporte y el deseo mismo que la sostiene. En este caso, la imagen existe solo como imagen para la publicación. La intervención de la cabeza y la frase en la pizarra de Jacques Lacan así lo explicitan: “de un discurso que no sería del semblante”, leeríamos en castellano.

Ante la dicotomía clásica entre esencia y apariencia, el profesor L sitúa la noción de semblante no en oposición, sino que como reverso de la verdad. No habría discurso que no fuera del semblante, porque requiere el discurso de un cuerpo para darse a ver en su persecución de lo real. Semblante es aquello que se da a ver; pero no por darse a ver este se vuelve parte del reino de las ilusiones como falsedad. En el plano político lo hemos experimentado con fuerza: un discurso no por ser menos verdadero deja de surtir efectos sobre la realidad. Llegaríamos a decir que los semblantes están a nuestro lado y son los resortes políticos por excelencia.

Al subrayar esta operación del discurso, al traer a colación el semblante sobre un textil y un verso del himno nacional (verso que nos recuerda, a su vez, que como proyecto nacional somos semblante del paraíso, o “la copia feliz del Edén”), la obra de Nury González también indica los embrollos en los que los textos necesariamente incursionan. En lugar de ratificar la supuesta transparencia del lenguaje o aun de las imágenes, la crítica también pensaría en la opacidad de sus objetos y recursos. Es decir, en su condición de semblante o, como comúnmente se dice, en su propia materialidad.

En los restos, los desperdicios y los semblantes, piensa la crítica cultural. Con ellos, en ellos, a partir de ellos.

5. Consideraciones finales

No se sorprenda el lector. Al menos en su dimensión lingüística, la expresión de ideas requiere de alguien que las exprese y, por si fuera poco, requiere también de espacios para que el pensamiento no se extinga en su propia idea de una idea, sino que tenga la posibilidad de desembocar en un diálogo, discusión (y hasta en insultos, por qué no decirlo) con otros interlocutores. Este ensayo ha pretendido rastrear la historia y el ímpetu de uno de esos espacios. Con motivo de la publicación de Crítica y política, libro que recoge conversaciones entre Nelly Richard, Miguel Valderrama y Alejandra Castillo, raúl rodríguez freire escribe sobre la necesidad imperiosa de volver a las texturas y los diversos momentos de la crítica. “El costo”, dice el autor, “será nuestra propia desaparición, a menos que las generaciones por venir sepan de dónde aprender”46. El propósito de la lectura de la RCC aquí realizada, asimismo, ha sido trashojar una serie de textos desde donde es posible extraer ese aprendizaje de la crítica. Creo que ha quedado claro que no se trata de un contenido a declamar; ese aprendizaje tiene, más bien –e insisto–, la forma y la distancia de un deseo.

La totalidad de los números de la RCC se encuentran digitalizados en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCi). En la presentación de su página web, se indica: “América Latina ha sido y es un continente de revistas”. Esta ha sido la forma para ejercitar la polémica, para propiciar la circulación de ideas y para crear una comunidad tan silenciosa como bulliciosa de amigos de lo impreso. La historia que hemos urdido, entonces, no debe olvidar ni la forma del ensayo ni el formato de las publicaciones periódicas como registros y soportes del pensamiento latinoamericano. Esa periodicidad y premura es la que permite y exige también a los ensayos reunidos en las revistas, y en este caso a la RCC, pensar en su presente. Dirigir críticamente la mirada hacia la coyuntura. Lo que se ha pretendido estudiar aquí, entonces, no es solo una serie de textos reunidos en el título de una publicación -un archivo disponible entre otros-, sino la fuerza para reunirnos y la energía para establecer redes e interlocutores, pese a la inestabilidad del medio y el desgaste propio del trabajo.

Referencias

Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000.

Beverly, John. “Estudios culturales y vocación política”. Revista de Crítica Cultural, 12, (1996): 46-53.

Berenguer, Carmen. “Nuestra habla del injerto”. Escribir en los bordes. Congreso internacional de Literatura Femenina Latinoamericana / 1987. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1990: 13-16.

Dalmaroni, Miguel. “Dictaduras, memoria y modos de narrar: Punto de vista, Confines, Revista de Critica Cultural, H.I.J.O.S”. Revista de Crítica Cultural, 31, (2005): 30-39.

Richard, Nelly (ed.). Debates críticos en América Latina. 36 números de la Revista de Crítica Cultural (1990-2008). Santiago: Cuarto Propio / ARCIS, 2008.

Del Sarto, Ana. Sospecha y goce: una genealogía de la crítica cultural en Chile. Ensayo / Crítica cultural. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2010.

Derrida, Jacques. “Globalización del mercado universitario, traducción y restos”. Revista de Crítica Cultural, 25, (2002): 23-25.

Galende, Federico. “La insurrección de las sobras”. Revista de Crítica Cultural, 10, (1995): 24.

—–. “Un desmemoriado espíritu de época. Tribulaciones y desdichas en torno a los estudios culturales”. Revista de Crítica Cultural, 13, (1996): 25-28.

García Canclini, Néstor. “Estudios Culturales: ¿Un saber en estado de diccionario?” En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas, editado por Nelly Richard, Santiago de Chile: Editorial ARCIS, CLACSO, 2010, 123-132.

Jameson, Frederic. “Estética de la singularidad”. New Left Review, 92, (2015): 109-142.

López, Paz. “Mutaciones y contagios. La crítica cultural en Chile”. Texto leído en el I Congreso Cultura en América Latina: Estudios culturales en/ desde América Latina y el Caribe: trayectorias, problemáticas e imaginarios, Aguascalientes, México, Octubre del 2014

Hozven, Roberto. “El ensayo chileno e hispanoamericano: interrogantes y réplicas”, Revista de Crítica Cultural, Separata 16, (1998): 28-29.

—–. “Mutaciones teóricas del ensayismo chileno”, Revista de Crítica Cultural, 25, (2002): 14.

Moreiras, Alberto. “Postdictadura y reforma del pensamiento”. Revista de Crítica Cultural, 7, (1993): 27-35.

Oyarzún, Pablo. “Un fragmento sobre la crítica”. En El rabo del ojo. Ejercicios y conatos de crítica. Santiago: ARCIS, 2003, 239-242.

Piñero, Gabriela. “Crítica cultural y políticas de la mirada (Richard)”. Ruptura y continuidad. Crítica de arte desde América Latina. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2019, 161-184.

Rancière, Jacques. “La imagen pensativa”. El espectador emancipado, trad. Ariel Dilon. Buenos Aires: Manantial, 2008, 105-137.

Ramírez, Carolina. “Producir una empresa editorial. El caso de la Revista de Crítica Cultural en Chile”. Alpha, 26, (2008): 261-279.

Richard, Nelly. “En torno a la Revista de Crítica Cultural”. Revista De Estudios Hispánicos, 1(22), (2022): 471–479.

—–. Introducción a Arte y política 2005-2015. Proyectos curatoriales, textos críticos y documentación de obras. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2018, 11-15.

—–. Introducción a Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1998.

—–. “La crítica feminista como modelo de crítica cultural”. Debate feminista, 40, (2009): 75-85.

—–. “Globalización Académica, Estudios culturales y crítica latinoamericana”. En: Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización, compilado por Daniel Mato. Buenos Aires: CLACSO, 2001, 185-198.

—–. “Respuestas a un Cuestionario: posiciones y situaciones. Nelly Richard”, en En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas, editado por Nelly Richard. Santiago de Chile: Editorial ARCIS, CLACSO, 2010, 67-82.

Raveu, Nicolás. Introducción a Revista cal, una historia, n/a: Cociña, Soria Editores, s/f.

rodríguez freire, raúl. “La crítica cultural en el siglo XXI. A propósito de Crítica y política de Nelly Richard”. Taller de Letras, 54, (2014): 159-164.

Rojas, Sergio. “De esas pequeñas fantasías en plena tempestad”, Revista de Crítica Cultural, 16, (1998): 36-40.

Sarlo, Beatriz. “Los estudios culturales y la crítica literaria en la encrucijada valorativa”, Revista de Crítica Cultural, 15, (1997): 23-38.

Silva, Macarena. “La Revista de Crítica Cultural y el trabajo de Nelly Richard. Estéticas transdisciplinarias y escenas de escritura.” Taller de Letras, 54, (2014): 167-180.

Tello, Verónica / Valenzuela-Valdivia, Sebastián (2021): “A Partial History of South-South Art Criticism. Juan Dávila’s Collaborations with Art & Text and Chilean Art Workers during the Pinochet Dictatorship, 1981-1990”. En: Third Text, 6, 35, pp. 709-731.

Tello, Verónica / Valenzuela-Valdivia, Sebastián (2022): “Southern Atlas: Art Criticism in/out of Chile and Australia during the Pinochet Regime”. En: Third Text Online. http://www.thirdtext.org/tello-valenzuela-southernatlas (consultado: 3 de mayo de 2024).

Enzo Traverso, “La cultura de la derrota”, en Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria, Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica, 2022), 57-110.

Valdés, Adriana. “A los pies de la letra: Arte y escritura en Chile”. Memorias visuales. Arte contemporáneo en Chile. Santiago: Metales Pesados, 2006, 277-303.

Vidal, Hernán. “Revista de Crítica Cultural”. Tres argumentaciones postmodernistas en Chile. Santiago: Mosquito, 1998.

Yúdice, George. “Estudios culturales y sociedad civil”, en Revista de Crítica Cultural, 8, (1994): 44-53.

Zamorano, César. “Revista de Crítica Cultural: recomposición de una escena cultural”. Taller de Letras, 54, (2024): 181-192.

- Nelly Richard, Introducción a Debates críticos en América Latina. 36 números de la Revista de Crítica Cultural (1990-2008). Santiago de Chile: Cuarto Propio / ARCIS, 2008. ↩︎

- Nelly Richard, “En torno a la Revista de Crítica Cultural”, Revista De Estudios Hispánicos, 1(22), (2022): 471. ↩︎

- Véase: Idelber Avelar, Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000; Enzo Traverso, “La cultura de la derrota”, en Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica, 2022, 57-110. ↩︎

- Sergio Rojas, “De esas pequeñas fantasías en plena tempestad”, RCC, 16, (1998): 39. ↩︎

- Varios números de la RCC se detienen a pensar en las rugosidades de la época. Por ejemplo, el número 5 de la revista, que data de julio de 1992, llevó un dossier titulado “Cultura, política y democracia” que trató sobre la transición democrática y contó con la colaboración de autores como Tomás Moulian, Pedro Lemebel, Manuel Antonio Garretón, Adriana Valdés, Bernardo Subercaseaux y Raquel Olea, entre otros. En junio del 2000, el número 20 de la RCC llevó un dossier titulado “Ser de derecha, ser de izquierda”, que incluyó textos de Pierre Bourdieu, Ticio Escobar, Beatriz Sarlo, Andreas Huyssen, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Frederic Jameson, Jean Franco y Jacques Derrida, entre otros nombres. A estos ejemplos se puede sumar el número 26, de junio de 2003, titulado “Neoliberalismo, fabulaciones y complot”; o el número 32, de noviembre de 2005, titulado “Marcas y cicatrices (revisitando la dictadura y la transición)” ↩︎

- Roberto Hozven, “Mutaciones teóricas del ensayismo chileno”, RCC, 25, (2002): 14. ↩︎

- “Quizá, por lo mismo, la autorreflexividad sea la forma predominante que sintomatiza hoy día al ‘discurso de la crisis’ en su vertiente conjuntiva de quehacer teórico y de práctica artística; y de la que considero emblemática la obra pictórico-ensayística de Eugenio Dittborn”. Roberto Hozven, “El ensayo chileno e hispanoamericano: interrogantes y réplicas”, RCC, 16 (separata), (1998): 29. ↩︎

- Julieta Kirkwood, una de las fundadoras de La Morada, también fue profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) ↩︎

- Una parte del itinerario de este evento fue recogida en el libro Escribir en los bordes, publicado por Editorial Cuarto Propio en 1990. “Estar aquí reunidas, significa romper el aislamiento y el ostracismo en que ha vivido la cultura chilena estos catorce años”, expresó en ese entonces Carmen Berenguer. Véase Carmen Berenguer, “Nuestra habla del injerto”, Escribir en los bordes. Congreso internacional de Literatura Femenina Latinoamericana / 1987, Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1990, 16. ↩︎

- La edición de este número respondió a un proyecto co-organizado por la Universidad ARCIS, el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que implicó la realización del Coloquio Internacional Arte y Política en el año 2004. Este motivo o vector, arte y política, es medular en la propia producción crítica de Nelly Richard. En un libro impreso en 2018 que reúne voces de críticos, teóricos y filósofos en torno a prácticas artísticas del 2005 al 2015, Nelly Richard señala: “El vector ‘arte y política’ condensa las principales claves de lectura de la historia del arte latinoamericano”; para luego añadir: “Pero debemos admitir que las resonancias épicas del eco monumental levantado por el vector ‘arte y política’ chocan hoy contra las ramificaciones globales de un capitalismo intensivo que ha trastocado la fabricación, la exhibición y el consumo de los artefactos visuales, generando confusión en torno a los límites de distinción-selección del valor ‘arte’ al propiciar la conmutación de la economía y la cultura en sociedad saturadas de iconicidad por la tecnología de los medios y las industrias de la comunicación”. Véase: Nelly Richard, Introducción a Arte y política 2005-2015. Proyectos curatoriales, textos críticos y documentación de obras. Santiago: Metales Pesados, 2018, 11-12. ↩︎

- Véase: Verónica Tello y Sebastián Valenzuela-Valdivia, “A Partial History of South-South Art Criticism. Juan Dávila’s Collaborations with Art & Text and Chilean Art Workers during the Pinochet Dictatorship, 1981-1990”, Third Text, 6, 35 (2021): 709-731; Verónica Tello y Sebastián Valenzuela-Valdivia, “Southern Atlas: Art Criticism in/out of Chile and Australia during the Pinochet Regime”, Third Text Online (2022): http://www.thirdtext.org/tello-valenzuela-southernatlas (consultado: 3 de mayo de 2024). ↩︎

- En sus primeros números, el consejo editorial de la RCC estuvo integrado por Nelly Richard, Juan Dávila, Eugenio Dittborn, Diamela Eltit, Carlos Pérez, Adriana Valdés y Carlos Altamirano. Luego, a partir del número 13, la figura del consejo editorial cambió a un consejo consultivo. A lo largo de los años este consejo varió, tanto con la salida como con la integración de nuevos miembros. Parcialmente podemos mencionar algunos nombres en este último grupo: Marisol Vera, Willy Thayer, Federico Galende, Carlos Ossa. Al indicar los nombres que participaron en el proyecto, es posible entrever la filiación que la RCC compartió con otros proyectos e instituciones. Véase: Nelly Richard, Introducción a Debates críticos en América Latina. 36 números de la Revista de Crítica Cultural (1990-2008). Santiago de Chile: Cuarto Propio / ARCIS, 2008. ↩︎

- César Zamorano, “Revista de Crítica Cultural: recomposición de una escena cultural”, Taller de Letras, 54, (2014): 182. ↩︎

- Nelly Richard, Agradecimientos de Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición). Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1998, 272 ↩︎

- RCC, 8, (1994): 7. ↩︎

- Condición distinta a lo que hoy en día se comprende como un proyecto independiente, muchas veces, más bien, dependientes de fondos estatales como FONDART para su subsistencia permanente. ↩︎

- Ana María Saavedra y Luis Alarcón. Entrevista realizada el 25 de enero de 2024. ↩︎

- Ana María Saavedra y Luis Alarcón. Entrevista realizada el 25 de enero de 2024 ↩︎

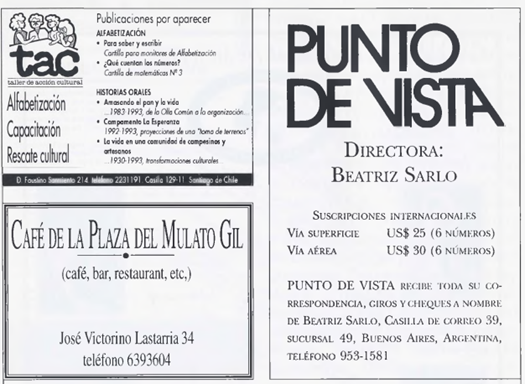

- Algunos de los avisos que se encuentran en la revista son verdaderos jeroglíficos de historias por armar, o pequeñas ventanas a un pasado relativamente reciente. Ya hemos indicado la relación con Punto de Vista, por lo que sería interesante decir algo respecto al El Café de la Plaza del Mulato Gil, inaugurado en 1982 en una pérgola ubicada en José Victorino Lastarria 34. Este lugar se configuró como un punto de encuentro político y cultural, según señala Nury González, quien trabajó en el café junto a su madre. Políticos, escritores, críticos, curadores e invitados internacionales tenían cita y reuniones en este lugar. Era tal la cotidianidad de estos encuentros que incluso se dejaban encargos para retirar en la caja del café. Por estas citas frecuentes se estableció un sistema de canje entre el Café de la Plaza del Mulato Gil y la RCC Este aviso refiere hoy a un lugar inexistente, pero nos informa sobre una historia aún por visitar. ↩︎

- Pablo Oyarzún, “Un fragmento sobre la crítica”, en El rabo del ojo. Ejercicios y conatos de crítica. Santiago de Chile: ARCIS, 2003, 242. ↩︎

- Alberto Moreiras, “Postdictadura y reforma del pensamiento”, RCC, 7, (1993): 28. ↩︎

- RCC, 8, (1994): 7 ↩︎

- Paz López, “Mutaciones y contagios. La crítica cultural en Chile”. Texto leído en el I Congreso Cultura en América Latina: Estudios culturales en/ desde América Latina y el Caribe: trayectorias, problemáticas e imaginarios, Aguascalientes, México, Octubre del 2014, s/p. ↩︎

- Néstor García Canclini, “Estudios Culturales: ¿Un saber en estado de diccionario?”, En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas, editado por Nelly Richard. Santiago de Chile: Editorial ARCIS, CLACSO, 2010, 123. ↩︎

- Nelly Richard, “Respuestas a un Cuestionario: posiciones y situaciones”, En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas, editado por Nelly Richard. Santiago de Chile: Editorial ARCIS, CLACSO: 2010, 75. ↩︎

- Bruno Bosteels, El marxismo en América Latina. Nuevos caminos al comunismo. Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2013, 48. ↩︎

- Beatriz Sarlo, “Los estudios culturales y la crítica literaria en la encrucijada valorativa”, RCC, 15, (1997): 38 ↩︎

- Beatriz Sarlo, “Los estudios culturales y la crítica literaria en la encrucijada valorativa”, RCC, 15, (1997): 38. ↩︎

- Nelly Richard, Agradecimientos de Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición), Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1998, 16. ↩︎

- Federico Galende, “Un desmemoriado espíritu de época. Tribulaciones y desdichas en torno a los Estudios Culturales (una réplica a John Beverley)”, RCC, 13, (1996): 53. ↩︎

- Nelly Richard, Introducción a Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición), Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1998, 13. ↩︎

- En un texto de 2009, publicado en Debate feminista, Nelly Richard escribe: “La crítica feminista es crítica cultural en un doble sentido: 1) es crítica dela cultura, en tanto examina los regímenes de producción y representación de los signos que escenifican las complicidades de poder entre discurso, ideología, representación e interpretación en todo aquello que circula y se intercambia como palabra, gesto e imagen, y 2) es una crítica de la socie-dad realizada desde la cultura, que reflexiona sobre lo social incorporando la simbolicidad del trabajo expresivo de las retóricas y las narrativas a su análisis de las luchas de identidad y de las fuerzas de cambio”. Véase: Nelly Richard, “La crítica feminista como modelo de la crítica cultural”, Debate feminista, 40, (2009): 79. ↩︎

- Véase: Macarena Silva, “La Revista de Crítica Cultural y el trabajo de Nelly Richard. Estéticas transdisciplinarias y escenas de escritura”, Taller de Letras, 54, (2014): 167-180. ↩︎

- Texto editorial en RCC, 1, (1990). ↩︎

- Nelly Richard, “Globalización Académica, Estudios culturales y crítica latinoamericana”, Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización, Buenos Aires: CLACSO, 2001, 195. ↩︎

- Alejandra Castillo, Editorial de Papel máquina, 14, (2020): 10. ↩︎

- Véase: Ana del Sarto, Sospecha y goce: una genealogía de la crítica cultural en Chile. Ensayo / Crítica cultural, Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2010; Hernán Vidal, “Revista de Crítica Cultural”, Tres argumentaciones postmodernistas en Chile, Santiago: Mosquito, 1998 ↩︎

- Frederic Jameson, “Estética de la singularidad”, New Left Review, 92, (2015): 110. ↩︎

- Miguel Dalmaroni, “Dictaduras, memoria y modos de narrar: Punto de vista, Confines, Revista de Critica Cultural, H.I.J.O.S”, en RCC, 31, (2005): 30-39. ↩︎

- “Será en cal donde por primera vez se imprima el transformador programa de artes visuales, dentro de un marco de debate respecto las funciones y posibilidades de obra y crítica, publicación de artes visuales, galería y museo”, dice Nicolás Raveu en: Introducción a Revista cal, una historia, Cociña, Soria Editores. ↩︎

- Eugenio Dittborn, “FIGURENSE”, RCC, 2, (1990). ↩︎

- Jacques Rancière, “La imagen pensativa”, El espectador emancipado, Buenos Aires: Manantial, 2008, pp. 105-137. ↩︎

- Recientemente, en el marco de la exposición Morfologías sensibles (2023-2024) en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, al visitar la visualidad chilena a 50 años del golpe de Estado, se ha revisado la inclusión de la gráfica en el número 10 de la RCC, con especial detención en los nombres de Diaz, Dittborn, Duclos y Dávila. ↩︎

- Federico Galende, “La insurrección de las sobras”, RCC, 10, (1995): 24. ↩︎

- Federico Galende, “La insurrección de las sobras”, RCC, 10, (1995): 24. ↩︎

- Raúl Rodríguez Freire, “La crítica cultural en el siglo XXI. A propósito de Crítica y política de Nelly Richard”, Taller de Letras, 54, (2014): 165. ↩︎